Interview with Armel Roussel

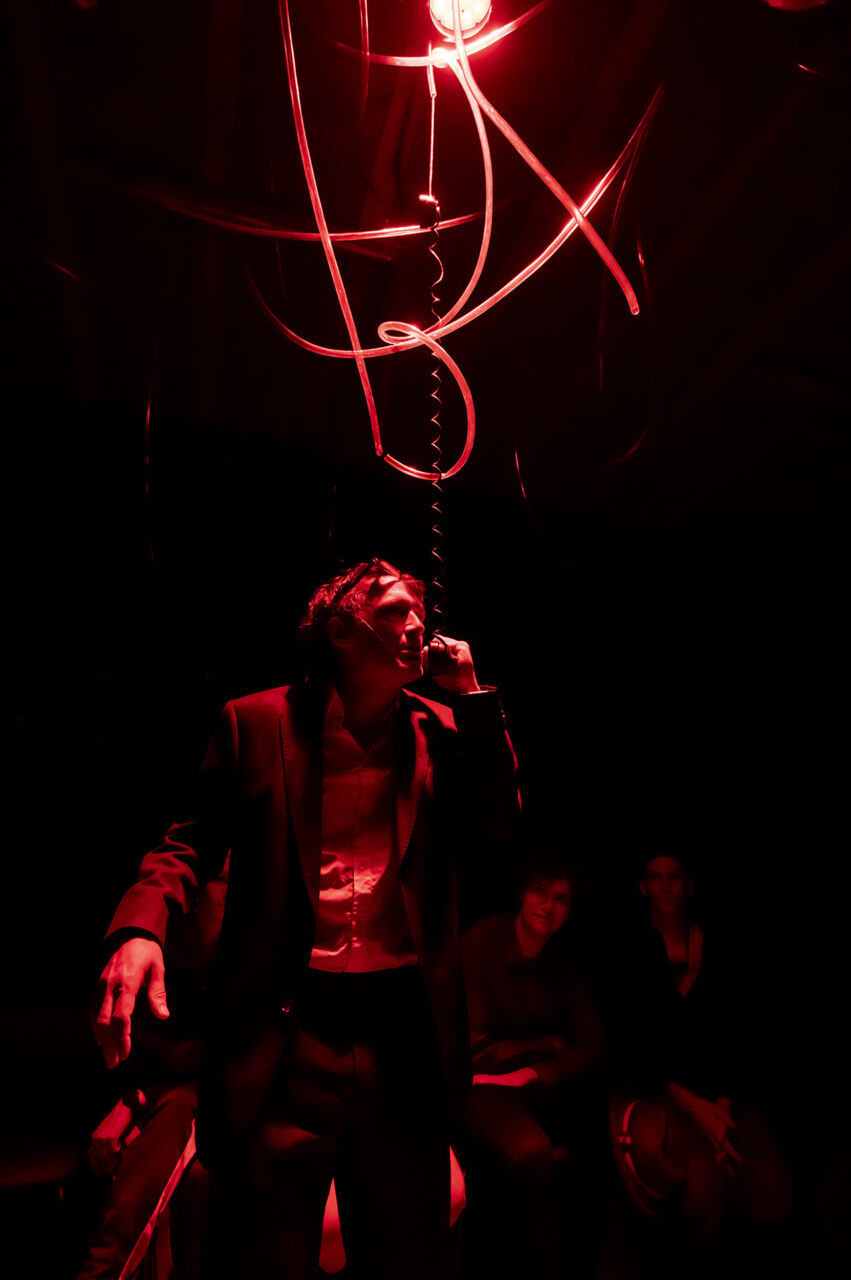

As part of the show ‘Soleil’ co-presented with the Varia – Théâtre & Studio, we went to meet director Armel Roussel.

The rest of the article is in French.

Pourquoi avoir appelé ce spectacle Soleil ?

Il y a bien sûr une douce ironie à avoir baptisé le spectacle Soleil car l’univers de Carver est plutôt crépusculaire. Mais j’ai voulu ce titre comme une invitation, peut-être même une injonction, à nous, au public, aux personnages aussi, à laisser une possibilité de lumière et de chaleur, même quand les situations de la vie semblent sans espoir. Nous avons donné à chaque nouvelle jouée une fin ouverte qui laisse filtrer la possibilité d’un lendemain heureux.

Qu’est-ce qui vous touche ou vous interpelle personnellement dans l’écriture de Carver ?

La faille, l’humanité, le fantastique, la transcendance. Carver parvient avec une langue à la fois précise, concrète et littéraire, faussement minimaliste, prolixe et épurée, à créer des histoires où de petits événements deviennent de grandes bascules, à creuser au plus profond de l’âme humaine. C’est une écriture qui capte quelque chose de la vie et qui la restitue, l’éclaire, à travers un prisme à la fois âpre et drolatique sans jamais être dogmatique. Ce qui pourrait être anecdotique devient extraordinaire, touche parfois même au fantastique et le banal devient souvent tragi-comédie. Soleil est une proposition très émotionnelle, très à fleur de peau, mais elle est aussi très pyrrhonienne et je me reconnais dans cela. Les histoires sont souvent prosaïques mais elles comportent toutes une recherche de transcendance qui m’émeut profondément.

D’où est née l’idée de revisiter l’univers de Raymond Carver ? Que pensez-vous que cet auteur peut nous apprendre aujourd’hui ?

J’ai découvert Carver en 1993 en voyant le film de Robert Altman Short Cuts, qui m’a donné directement envie de lire tout Carver. D’ailleurs, c’est une grande joie quand j’entends que nombre de spectateur·ices de Paris ou Lille, où nous avons joué précédemment, ont poursuivi l’expérience du spectacle par la lecture des nouvelles de Carver, et nous avons reçu beaucoup de mails pour nous en remercier. Je pense que ce qui touche dans Carver, c’est qu’on y lit de courtes histoires qui trouvent leur impact dans la projection qu’on se fait soi-même dans ce qui est écrit. Quelque part, chacun·e peut y mettre sa propre histoire, son propre regard, son propre “ton”. D’ailleurs, moi-même, je n’ai pas toujours lu les nouvelles de la même façon à chaque relecture. Il y a étrangement quelque chose à la fois de très précis mais également de totalement ouvert, c’est une expérience assez sensuelle. Et en fait, je pense que cette richesse, ce mouvement intérieur, permettent de découvrir des choses de soi à travers des histoires qui ne sont pas nécessairement les nôtres. Je ne suis pas très sensible aux spectacles qui tentent “d’apprendre” quelque chose. Je préfère quand les spectacles sont des expériences physiques ou intellectuelles qui font la place au trouble et où je peux m’y frayer un chemin. Mon scepticisme crasse me met la plupart du temps en porte-à-faux dès que je vois du “théâtre à message” ou que j’ai la sensation que les personnes sur scène sont les “sachant·es” et que le public est “l’apprenant”. Ce que j’aime au théâtre et chez Carver, c’est quand on touche à une forme de mystère qui, par nature, ne comporte pas de vérité finie. Les thématiques des nouvelles de Carver sont intemporelles, elles touchent à l’âme humaine et ces sentiments n’appartiennent pas à une époque particulière.

Comment avez-vous choisi les nouvelles ?

Avec six actrices et acteurs, nous avons lu l’ensemble de l’œuvre et nous nous sommes questionné·es sur ce qui faisait sens (dans toutes les acceptions du mot) pour nous. Cela n’a pas été un choix facile et, en soi, je pourrais très bien continuer à en créer de nouvelles : c’est un univers très riche, avec des couleurs très différentes. Nous nous sommes attaché·es aux nouvelles dont la théâtralité nous semblait inspirante et qui offraient aussi un panel de traitements dans les rapports amoureux, le rapport au désir, à la mort, à la dépendance et à la difficulté de vivre sa propre vie, ainsi qu’à s’interroger sur la notion de choix et le déterminisme, qu’il soit biologique, psychologique, social ou environnemental. Nous avons choisi des nouvelles qui, dans les histoires incarnées, permettent aussi au public de se projeter à un endroit qui lui est propre et individuel. Chacun·e peut, à travers sa propre histoire, se construire une lecture de ce à quoi il ou elle assiste. D’ailleurs, tout le monde n’est pas touché de la même façon par l’une ou l’autre des nouvelles. L’idée était de proposer un voyage en plusieurs étapes et que le public puisse aussi choisir ce qu’il veut vivre dans l’expérimentation du spectacle.

Carver explore souvent l’ennui, le manque, la solitude… Comment avez-vous transposé ces thèmes dans un contexte contemporain ?

Le travail d’adaptation a davantage consisté en une “mise en théâtre” d’une écriture qui, à la base, n’est pas pensée pour le théâtre qu’en une actualisation stricto sensu. Nous avons cependant gommé le contexte des années 70-80 de banlieue blanche américaine pour davantage faire émerger le cœur des nouvelles, en les laissant vivre à la fois dans l’ici et le maintenant tout en veillant à garder leur côté intemporel. Quelques nouvelles font plus clairement écho à des angoisses très contemporaines, comme par exemple Where’s Everyone?, qui est jouée par l’acteur estonien Jarmo Reha et qui laisse apparaître une peur que la guerre gagne son pays. Mais globalement, le spectacle est conçu de manière à ce qu’on ne sente pas spécifiquement l’époque, ou du moins qu’on ne se pose pas cette question. Le manque, l’ennui, la solitude mais aussi le désir, la joie, l’amusement, la peur de la mort sont au cœur des nouvelles, non pas parce que l’époque les crée, mais parce qu’ils relèvent de l’insondable profondeur humaine quelles que soient les époques. Les milieux sociaux dépeints dans l’univers de Carver sont divers : ils vont de ce qu’on nomme “la classe populaire” à ce qu’on nomme “la classe supérieure”, avec beaucoup de nouvelles qui se situent dans la “classe moyenne”. Mais les angoisses incarnées de vie, de mort et d’amour sont finalement assez proches, quels que soient les milieux représentés. Soleil est davantage un spectacle sur ce qui nous relie que sur ce qui nous sépare. Y compris quand on confronte le contexte américain carvérien à d’autres cultures, comme par exemple dans le film Plumes, que nous avons tourné en Inde en langue marathi. Je pense que Soleil peut être vécu par le public comme un grand rêve concret, comme si l’expérience s’inscrivait dans une réalité paradoxale.

Par contre, je n’ai pas hésité à dégenrer certains rôles, à amener de la diversité, au sens large, de la mixité, dans la représentation des personnages, alors que les caractères de Carver sont quasi totalement tous blancs ou blanches et évoluent dans des milieux hétéronormés. Cela relève moins d’une forme de militance de ma part que d’un besoin naturel de représenter le monde tel que je le vis et le pratique. Je ne fais d’ailleurs pas de ce qu’on nomme “diversité” un sujet : j’essaie juste de représenter un bout de monde qui est aussi composite que la réalité dans laquelle je vis, et je vois cette multiplicité d’identités comme une immense richesse.

Soleil propose un véritable voyage sensoriel, où le public déambule d’un espace à l’autre. Qu’est-ce que cette proximité change dans la relation entre spectateur·rice et acteur·ice ?

Nous avons voulu proposer un spectacle qui puisse être comme une immersion, et donc que le public soit “dans” les nouvelles et non “devant”. Le public est ainsi invité, par petits groupes de 20, à habiter les espaces de jeu, avec une grande proximité avec les interprètes. Certaines nouvelles font également appel à des casques, ce qui crée une réalité étrange, car on entend dans le casque ce que l’actrice ou l’acteur dit alors qu’il ou elle se situe à un mètre de soi. Le projet était de créer une grande intimité dans la co-présence public/interprète, tout en maintenant étrangement une forme de distance. Il y a certes de l’interaction – essentiellement par le regard – mais il n’est pas demandé au public de participer. Il est là comme un invité au sein d’un secret, ou un témoin ; nous avons essayé qu’il ne soit pas voyeur.

Je dirais que ce que cela change est avant tout le rapport de perception où plus rien n’est anonymisé, mais en même temps, bizarrement, je n’ai jamais autant joué avec le quatrième mur. J’ai l’habitude de faire des spectacles en grand plateau où je tente de briser le rapport scène/salle pour trouver un moyen de prendre les gens dans nos bras. Ici, la proximité crée d’elle-même cette chaleur humaine et il a fallu, au contraire, réinstaller de la distance pour qu’il y ait du confort, pour le public comme pour les interprètes, l’idée étant non de confronter le public, mais de l’accueillir au sein des histoires.

Que représente le bingo, présent dans les deux théâtres, pour vous ? Un jeu, une métaphore, une respiration ?

Le bingo est inspiré d’une nouvelle de Raymond Carver qui se nomme Si tu veux bien dans sa version intégrale et Bingo dans sa version écourtée. Le bingo a plusieurs fonctions dans la représentation de Soleil. Bien sûr, il y a l’aspect simplement ludique, mais ce jeu de hasard met aussi le public “ensemble”, alors qu’il va naviguer dans les théâtres en sous-groupes le reste du temps. Par ailleurs, le bingo crée une ambiance collective qui a une importance certaine : les meneuses de bingo (Coline Wauters au Varia – Théâtre & Studio, Adeola Hawna Slayers au Théâtre Les Tanneurs) usent d’une voix extrêmement posée, malicieuse et basse pour envelopper le public. Les musiques utilisées sont aussi douces. Cela pose un niveau sonore très doux et le public se met au diapason, ce qui est une première étape pour le reste de la représentation, où il lui est demandé d’être globalement silencieux.

Jouer au bingo, c’est une respiration dans l’intensité des histoires racontées, mais c’est une respiration intérieure, qui est une poursuite du silence, en quelque sorte. C’est aussi un endroit vivant, feutré, simple, généreux, qui permet de réduire grandement les commentaires entre les parties de Soleil, et donc de garder une forme d’unité à la représentation.

Vous dirigez ici vingt-deux acteur·ices, chacun·e jouant plusieurs fois par soir : comment s’organise ce marathon ?

Les actrices et acteurs jouent en boucle cinq ou six fois, en fonction des configurations. Ils et elles ne sont pas exactement dans le même état à la première représentation et à la dernière. Le public lui-même fait également un chemin, et le hasard de l’ordre dans lequel il vit les choses crée des parcours singuliers. Quelque part, personne ne voit exactement la même chose.

Par ailleurs, nous avons travaillé à créer des nouvelles dans des durées qui sont proches, puisqu’elles oscillent toutes entre 21 et 24 minutes. C’est un travail très précis et assez contraignant, mais cela permet une fluidité dans la représentation, puisque le public se déplace et a très peu d’attente entre deux nouvelles, juste le temps d’une petite respiration. Le marathon est essentiellement pour les actrices, acteurs, régisseurs, régisseuses, qui disposent en général de deux minutes de remise entre chaque “tour”. Il le fut également pour l’équipe technique, car il nous a fallu aussi gérer la cohabitation des nouvelles, notamment en termes sonores, et le spectacle est composé de dix à douze scénographies originales à implanter dans autant d’espaces qu’on réinvente dans chaque nouveau théâtre où nous jouons.

Je vois davantage Soleil comme un voyage au long cours plutôt qu’un marathon, le spectacle demandant plus de porosité imaginaire que d’endurance physique.

Entretien réalisé par l’équipe communication du Varia – Théâtre & Studio.

À voir au Studio Varia : Soleil Face A.

À voir au Théâtre Les Tanneurs : Soleil Face B.