Living in this place together

Geneviève Damas, author associated with the Théâtre Les Tanneurs, pays tribute to the lost souls still wandering within the theatre's walls. She recounts the story of the former tenants of 77 rue des Tanneurs who were abruptly robbed of their lives during World War II.

The rest of the article is in French.

J’ai toujours été fascinée par la figure du Dibbouk dans la mythologie juive, celle d’un esprit en colère qui reviendrait hanter les vivants. J’aime penser que rien n’est soldé par l’absence ou la disparition ; qu’il faut toujours, d’une manière ou d’une autre, réparer les désastres commis.

Depuis le mois de septembre, Albertine – notre compagnie – dispose d’une pièce bien à elle, au troisième étage du 77 de la rue des Tanneurs. Celle-ci est claire, petite – elle doit faire à vue de nez 15 mètres carrés –, donnant sur l’îlot intérieur. Tout y semble moderne : les châssis, les portes, les néons. Mais d’autres éléments révèlent qu’il y a eu bien avant nos classeurs, nos livres et nos ordinateurs, une autre vie. Les murs, irréguliers et le parquet, d’un brun chaud et doux, usé, patiné, griffé, irrégulier par endroit, témoignent d’un nombre incalculable de pas, de chaises déplacées, de meubles poussés et repoussés. Dans les années trente, des familles juives y ont vécu, débarquées un beau matin de la Gare du midi avec quelques valises, beaucoup d’espoir et la force de tout reconstruire. En tout 57 personnes logeaient dans les deux maisons – les anciens 77 et 77 A – qui ont été transformées en théâtre. Elles avaient fui la violence du pays qui les avait vues naitre et pensaient trouver ici une patrie. Bien avant qu’il soit un espace de représentation, des hommes, des femmes, des enfants y ont fait leurs devoirs, grandi, aimé, mangé, dormi, ri, parlé. Puis, la guerre est arrivée et avec elle la Gestapo, les rafles, la déportation. De ces 57 personnes, 24 ne reviendront pas d’Auschwitz et n’auront jamais de sépulture.

En déménageant nos étagères dans notre nouveau bureau, nous nous sommes demandé si cette pièce était vraiment libre. Le directeur du théâtre nous avait pourtant assuré : « Allez-y, installez-vous, il n’y a personne. » et, c’est vrai, la pièce était vide. Mais vide équivaut-il à libre ? Et j’ai pensé que ces précédents locataires avaient peut-être autant de droits que nous sur cette pièce. Ils avaient payé un loyer, pour une jouissance dont ils n’avaient pas profité jusqu’au bout et n’avaient jamais recouvré leur garantie locative. Et si les remous qui avaient agité le théâtre depuis sa création étaient liés à une guerre de tranchée invisible, une résistance farouche entre eux et nous qui entrons de plain-pied dans leur lieu de vie sans nous poser de questions ? Peut-être simplement que les anciens locataires essayaient de nous dire : « Il faut bien que nous soyons quelque part puisque nous n’avons d’autre endroit. Pourquoi pas ici ? Faites du théâtre avec nous. »

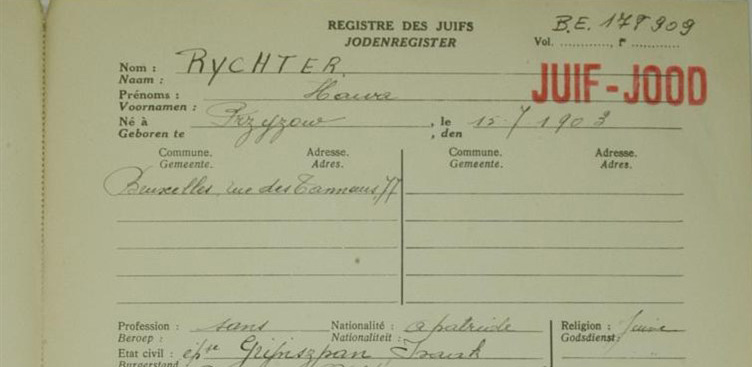

Et même si la pièce est petite, j’ai pensé que nous pouvions la partager. Mais avant, il fallait que j’apprenne à connaitre mes colocataires. Je me suis rendue à la Caserne Dossin, à Malines, le dernier endroit par lequel ils sont passés avant de partir en Pologne, pour trouver ne fut-ce qu’un portrait d’eux, donner un visage à ces noms qu’on peut lire sur les pavés dorés juste devant la porte d’entrée. J’ai trouvé 5 photographies : celles de Gedalia Berenbaum, fabriquant d’imperméables, de Ginda Berenbaum Apfelbaum, sa femme, d’Izaak Grynszpan, de Siegfried Grynszpan et d’Hawa Richter ; l’inscription de tous les occupants dans le registre des Juifs et leurs noms dans le 8ème convoi du 8 septembre 1942 en direction d’Auschwitz-Birkenau. Pour le reste tout restait hermétique. J’avais beau chercher sur internet, envoyer des messages à des associations. Personne ne savait rien et j’ai pensé que, parfois, il est trop tard : la bonne volonté se fracasse contre l’impossible.

Mais le Dibbouk ne voulait pas que je laisse tomber. Un matin, un homme s’est spontanément présenté à la billetterie du théâtre. Il disait s’appeler John Zalane, cette maison avait appartenu à son grand-père jusqu’au début de la guerre. « J’ai entendu qu’une personne faisait des recherches sur les anciens occupants, c’étaient des membres de ma famille. Si elle le souhaite, elle peut passer chez moi à sa meilleure convenance. J’ai des choses à lui raconter. » Je n’ai fait ni une ni deux, j’ai répondu à son invitation. John Zalane habitait Uccle, dans un immeuble bordé d’arbres, rien à voir avec le béton de la rue des Tanneurs. J’ai le souvenir d’une après-midi dense, d’un flux de mots, de noms, de souvenirs, une urgence à dire pour que rien ne se perde.

Le grand-père de John Zalane, Itskhok Zaslawski, l’ancien propriétaire du 77, nait en 1887. Il est originaire de la région de Kiev, il y a fait l’université et obtenu un diplôme d’ingénieur en Mines et Ponts et Chaussées. Il parle 5 langues, c’est dire si le travail ne lui fait pas peur. Il fuit la Russie – à cette époque, l’Ukraine fait partie de l’Empire – espérant échapper aux violences et aux humiliations dont sont victimes les Juifs et arrive à Liège vers 1912 avec un contrat de travail pour la firme Cockerill. En 1918, il s’installe au 13, square de l’aviation à Anderlecht. Au 31, une jeune juive originaire de Pologne vient juste de s’y installer avec sa mère. C’est le coup de foudre, ils se marient au bout de quelques mois. Le jeune couple cherche un logement et s’installe au 119, rue des Tanneurs, à quelques centaines de mètres du domicile de leurs parents respectifs.

Itskhok Zaslawski est ambitieux : il travaille d’arrache-pied dans la rue. En quelques années, il monte une fabrique de pantoufles dans l’impasse des Souliers, une quincaillerie de gros en maroquinerie ainsi qu’un dépôt des peaux brutes. Peu à peu, il réunit suffisamment d’argent pour louer, sous-louer, acheter de nombreuses maisons de la rue afin d’y faire venir des membres de sa famille qui, à l’étranger, subissent l’antisémitisme de plein fouet. Son action dépasse vite le cadre de la famille Zalane. Avant le début de la guerre, Itskhok Zaslawski est propriétaire des numéros 35, 37, 90 et 92 et loue aussi les 77, 82, 84, 90 – la dernière tannerie de la rue qui faisait tourner la courroie à l’eau de source –, 92,94, 96, 112, 119, 140, 146 et 155. Non content de loger ses coreligionnaires, Itskhok Zaslawski se bat pour leur trouver du travail, car sans argent personne ne tient le coup dans un pays qui n’est pas le sien. Il engage les récents arrivés au sein de sa fabrique de pantoufle, à la quincaillerie, au dépôt ; il leur fournit les matières premières pour qu’ils puissent pratiquer leur activité, comme du tissus pour les tailleurs. John Zalane conclut : « Avant 1940, la moitié de la vie juive de la rue des Tanneurs dépendait de mon grand-père. »

En mars 1940, Itskhok Zaslawski achète le 77 à la famille De Lier et de locataire devient propriétaire. Son emprunt hypothécaire est cautionné par le remboursement des loyers de l’immeuble. Au début de la guerre, le ministre de la Justice Paul-Émile Janson – qui finira lui aussi à Buchenvald en 1944 – décrète que tous les Juifs en situation irrégulière doivent être envoyés en camp. Le 10 mai 1940, à l’aube, Itskhok Zaslawski est victime d’une erreur policière et, en dépit de sa carte d’identité belge, est déporté vers Saint-Cyprien dans le Sud de la France. Durant sa détention forcée, comme il n’est pas en mesure de faire face au remboursement du prêt qui lui a été consenti, la banque saisit le 77 tandis que les loyers sont perçus par l’Office allemand de Gestion des Biens Juifs. Lorsque l’erreur est constatée, il est libéré, mais le mal est fait : l’immeuble et les loyers ne lui sont pas rendus. Et Itskhok Zaslawski entre en clandestinité à Laeken.

John Zalane me parle des 3 réseaux de résistance de la rue : le Nova – à Merchie-Pède qui imprimeront, entre autre, le Faux Soir -, le Socrate – dans la portion proche du Boulevard du Midi qui se chargeait de récupérer les pilotes alliés –, et le réseau du STO. Ils se sont bien battus. Il m’apprend aussi que Herschel Grynszpan qui, à 17 ans, le 7 novembre 1938, a abattu à Paris le 3ème secrétaire de l’Ambassade d’Allemagne – geste qui fournira à Hitler le prétexte de la nuit de Cristal – est le cousin de sa grand-mère et le neveu d’Izaak qui vécut au 77. Du 25 juillet 1936 au 3 avril 1937, Herschel Grynszpan vécut dans notre pays et y fut, selon John Zalane, entrainé par les réseaux d’Orchestre rouge. Il séjourna chez Itskhok Zaslavsky, travailla comme magasinier dans la quincaillerie familiale et dans la fabrique de chaussures de la rue des Tanneurs, puis partit pour Paris d’où il écrivit le matin de l’acte qu’il allait commettre : « Mes chers parents, je ne pouvais agir autrement. Que Dieu me pardonne. Mon cœur saigne lorsque j’entends parler de la tragédie des (…) Juifs. Je dois protester pour que le monde entier entende mon cri (…) »

Les membres de la famille Zaslavski échappent à la rafle de 1942. Ils vivent en clandestinité dans 5 endroits différents. John Zalane me parle de la cache de la rue des Capucins et de celle du couloir au 90 de la rue des Tanneurs qui existent encore. Mais l’histoire ne finit pas bien pour Itskhok Zaslawsky. Henri, son jeune fils, souffre d’une maladie cardiaque qu’il faudrait soigner, mais rien n’est possible quand on est juif. Faute de soins, l’enfant meurt au milieu du mois de janvier 1944, à l’âge de 12 ans. La famille veut organiser un enterrement au cimetière d’Etterbeek. Les proches tentent de les en dissuader : sortir de clandestinité peut être mortel. Itskhok Zaslawsky et sa femme tiennent bon, ils ne veulent laisser partir leur petit sans lui rendre un dernier hommage. Quelqu’un – on ne saura jamais qui – prévient la Gestapo et, le 21 janvier, à la fin de la cérémonie, le gros Jacques arrête Itskhok Zaslawsky, sa femme et une de leurs filles. Après un passage par la caserne Dossin, tous trois seront déportés à Auschwitz par le dernier convoi du 4 avril. Lui et sa femme n’en reviendront jamais.

Je note à toute allure, je noircis des pages et des pages. La voix de John Zalane rend tout étonnamment proche et vivant. Le soir tombe, il est temps de prendre congé. Le lendemain, il m’envoie les photos des habitants de la maison qui me manquaient.

Dans le bureau, nous avons peint un mur en vert, installé à côté de la grande table, 2 fauteuils et une petite bibliothèque. Nous l’appelons fièrement « notre coin salon ». Nous y avons encadré les photos des précédents locataires, notre façon d’habiter ce lieu ensemble. Quand nous recevons un visiteur, il s’étonne souvent des portraits sur le mur. Lorsque j’ai le temps, je raconte leur histoire, mais parfois, il faut aller vite. La semaine dernière lorsque mon interlocuteur m’a demandé si « les gens du mur étaient de ma famille », j’ai répondu oui et je n’ai pas eu le sentiment de lui servir un mensonge. Il m’a même semblé que le Dibbouk était satisfait.

Geneviève Damas, autrice associée au Théâtre Les Tanneurs

Un premier amour

Il s’appelait Siegfried Grynszpan. Il portait le prénom de son grand-père, comme son cousin, de sept ans de moins que lui, qui vivait avec ses parents au 77 de la rue des Tanneurs. On les appelait les deux Siegfried. Lui était le grand, son cousin, le petit. Souvent, le week-end, il prenait le train depuis Anvers avec sa mère et son père pour rendre visite à sa famille de Bruxelles. C’est en bas de l’immeuble qu’il a aperçu Gisela Lemberger pour la première fois. Elle venait tout juste d’arriver de Pologne avec ses parents. Le cousin Zaslawski les logeait au 77A pour une somme dérisoire. Et tout de suite, le grand Siegfried avait senti son cœur battre dans sa poitrine. À l’heure du thé, quand son oncle avait dit qu’il avait invité les nouveaux voisins, il avait vu apparaitre Gisela flanquée de ses parents et il avait pensé que cette après-midi était incroyablement belle. Gisela n’avait pas dit grand-chose, lui non plus. Ils se regardaient à la dérobée. En rentrant, il avait annoncé à sa mère qu’il passerait dorénavant tous ses week-ends à Bruxelles. Il quittait Anvers le samedi en fin de journée et y revenait le lundi matin par le premier train. Les Allemands n’avaient pas encore envahi la Belgique. Et petit à petit, au hasard des rues des Marolles, au détour d’un escalier, il avait osé aborder Gisela. Il ne s’était pas rendu compte qu’il lui avait plu dès le début, tout encombré qu’il était de ses inquiétudes à lui. Mais oui, ce qu’il avait senti la première fois, elle l’avait perçu aussi. Ils étaient faits l’un pour l’autre, elle le lui avait dit, et quand la paix serait revenue, ils partiraient tous les deux en Amérique. Lorsqu’on est amoureux, la guerre n’est pas vraiment la guerre, si ce n’est quand on est séparé. Anvers semblait au bout du monde. Alors Siegfried avait supplié ses parents de le laisser vivre chez son oncle, au 77 de la rue des Tanneurs. À Bruxelles, il y avait bien plus de possibilités pour les Juifs. Les parents avaient fini par céder. Leur vie à Anvers n’était plus une vie depuis longtemps. C’est ainsi que Siegfried et Gisela ne perdirent pas une seconde de ce premier amour immense et violent. Un jour, ils reçurent une convocation pour le travail obligatoire en Allemagne. Il fallait qu’ils se présentent sans tarder à la caserne Dossin. Ils s’y rendirent en confiance, mais ce n’était qu’une manœuvre pour organiser la déportation des Juifs. Ils montèrent ensemble dans le 3ème convoi pour Auschwitz le 8 août 1942. Ils avaient 16 ans.

Cette saison, deux pavés dorés viendront honorer la mémoire de Gisela et Siegfried devant l’ancien 77A de la rue des Tanneurs.

Deux éclats de lumière devant le foyer du théâtre.