Rencontre avec Natacha Belova

Quelques semaines avant la première de "Une traversée", Natacha Belova s’est prêtée au jeu de l’interview et nous livre tous les secrets de la nouvelle création de la Cie Tchaïka.

Pourquoi avoir choisi le roman de Lewis Carroll, La traversée du miroir1, pour parler de la guerre ?

Ce roman se prête parfaitement à la thématique que nous avions envie de traiter dès les prémisses du projet : l’absurdité du monde à travers les yeux d’une enfant. Partir de l’enfant en situation de migration permet de créer un lien particulier avec la réalité qui nous préoccupe.

Le déroulement des chapitres de La Traversée du miroir nous invite à passer les étapes d’adaptation au monde d’aujourd’hui, de façon ludique et décalée.

Que gardez-vous de l’univers et de la narration de Lewis Carroll ?

Nous avons gardé avant tout l’esprit de traversée, de glissement vers « un autre monde ». Nous avons beaucoup « triché » avec le livre. Notre but n’était pas d’en faire une adaptation fidèle, mais de raconter l’histoire d’une enfant qui détourne sa réalité vers un conte.

Chez nous, cette enfant traverse non pas un miroir, mais une guerre, des explosions, des trajets vers l’inconnu. Elle se retrouve confrontée aux gens, épuisée, désorientée et exposée aux ordres absurdes sur un long chemin, vers un monde dont elle ne comprend pas les codes.

Dans cette traversée, nous avons choisi certaines scènes du livre pour leur pouvoir symbolique ou pour leurs personnages qui nous font penser à une ou autre rencontre que notre Alice pourrait faire. Mais nous avons dû en abandonner beaucoup, même celles que nous adorions, puisque qu’elles nous détournaient de récit que nous voulions raconter.

Ce qui est fascinant chez Carroll, c’est que son écriture est ouverte aux interprétations multiples et presque vide d’émotions : Alice observe, interroge, mais ne semble jamais être bouleversée, malgré l’absurdité et même le danger potentiel de ses rencontres. C’est comme si elle acceptait naturellement l’étrangeté du monde. Cette étrange lucidité de l’enfant, sa capacité à traverser le chaos sans se laisser submerger, est précisément ce qui nous touche de plus.

Ce chaos qui se transforme en une sorte de jeu ?

À première vue, la narration avance de façon aléatoire. Mais en réalité, elle est complètement logique et elle suit en effet les règles d’un jeu encore inconnu pour l’enfant. C’est le jeu de la survie, des compromis, qui permettent de grandir, mais aussi de déchiffrer la société qui nous entoure.

La dynamique de la narration est menée par le désir d’arriver, de ne pas sombrer et en même temps de ne pas perdre son nom et sa personnalité. C’est un jeu et une enfant est prête à y jouer. Le mouvement ne dépend pas d’elle, et plus elle se rapproche, plus elle s’éloigne ; mais elle est toujours prête à jouer. Faire « comme si », s’accrocher à la Reine qui fuit, à la barbe de la Chèvre, au Chevalier qui glisse, faire tout pour ne pas tomber, ne pas sortir du jeu, ne pas s’enfermer dans une image figée, ne pas s’habituer à « l’impossible », ne pas être coincée dans le rêve d’un autre.

L’enfant observe le monde des adultes de l’autre côté du miroir, elle prend part à leur jeu et en même temps, elle n’est pas là. Elle est endormie. Elle n’a pas peur. Lorsque l’incompréhension atteint ses limites, elle commence à secouer le Roi Noir et il se transforme en chaton.

Qui sont ces êtres qui entourent cette enfant tout au long du récit ? Où se passe la narration ?

Au départ, une petite fille est en train de jouer dans sa chambre. Une chambre d’enfant comme une autre : les étagères sont remplies de cahiers d’école, de poupées et peluches, de livres et de dessins. Le porte-manteau déborde de vêtements, les ballons et les rollers traînent sur le tapis coloré. Tout est normal, mais étrangement silencieux. Est-ce un souvenir ? Un mirage ? Un rêve ?

C’est un point de départ qui deviendra un point de non-retour. Tout va disparaître. Mais c’est avec les bribes de cette image que l’enfant va construire son chemin de survie.

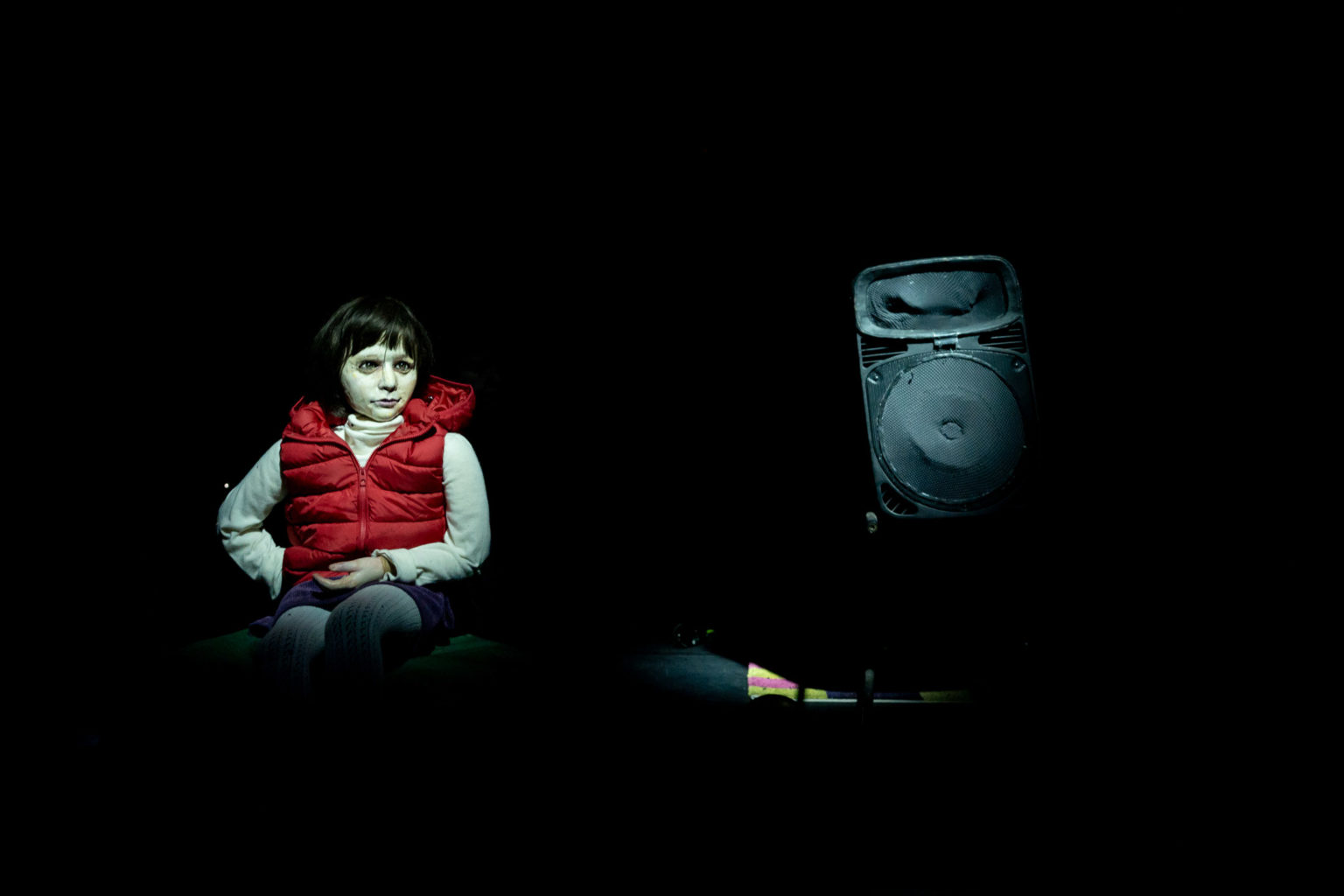

Ensuite, une enfant est assise sur sa chaise entourée de ruines. Elle commence un jeu : fait surgir les figures anciennes, qui apparaissent comme des fragments de sa mémoire, la mémoire du monde « d’avant », un mirage du monde « d’après », son futur encore inconnu.

Dans ce jeu aux règles floues et aux discours absurdes, elle avance en dessinant et en effaçant des interlocuteur·rices, et cherche la fin du chemin, la victoire d’une partie qu’elle ne comprend pas entièrement, mais dont l’enjeu est vital : être capable de se lever de sa chaise. De marcher. De quitter cette ruine qui l’emprisonne.

Peu à peu, les personnages prennent forme sous les yeux des spectateur·rices, les sacs poubelles noirs se transforment en Reine Noire, les piles de papiers deviennent des contrôleurs de train, les tas de vêtements se métamorphosent en Reine Blanche et les morceaux de plastique flottants deviennent des moustiques qui racontent des blagues. Un vestiaire d’école, animé par un tremblement, prend la forme d’un train, tandis que les cahiers de cours se transforment en animaux-passagers. Cette terre d’accueil est une forêt enchantée qui fait oublier son nom et qui semble respirer, s’étirer, se déformer tel un poumon qui respire… celui du Roi Noir, qui rêve. Il dort dans cet espace suspendu, rêvant de cette enfant, de son monde. Peut-être fait-elle partie de son rêve ?

Dans cette incertitude, les ballons abandonnés deviennent deux jumeaux, Tatati et Tatata, les guides de l’enfant. Ils lui murmurent qu’elle fait partie du rêve du roi endormi, et que, pour ne pas le réveiller, il faut avancer prudemment, comme sur un champ de mines. Un défi muet, une épreuve invisible, où chaque pas compte, et où l’équilibre entre la réalité et le rêve devient de plus en plus fragile.

L’enfant cherche sa place dans ce monde en perpétuelle mutation. Le royaume de l’imaginaire se révèle, se déploie et se déchire à chaque instant. Un royaume qui porte les traces du conflit et de la violence d’un jeu dont les règles ne seront jamais entièrement comprises. La question reste suspendue : qui rêve, et qui est rêvé·e dans ce voyage entre l’ombre et la lumière.

Et à côté de ces objets, il y a bien entendu la marionnette ?

L’enfant de 7 ans est incarnée par une marionnette, manipulée par trois femmes. Ces manipulatrices, telles des guides ou des protectrices, sont là pour l’accompagner, parfois prenant part à ses rencontres, parfois restant en retrait, observatrices silencieuses du monde que l’enfant crée et détruit à chaque instant. Leur présence est un soutien sur cette frontière entre l’imaginaire et la réalité dévastée.

Le jeu des marionnettistes déploie de manière visible les capacités d’imagination et de changement de perspectives d’Alice. Cette enfant nous guide, fait naître des univers et invoque ces personnages tout en y mêlant ses comportements et des détails qui, dans son expérience, l’ont intensément touchée. Par ce déploiement se révèle l’hostilité extérieure, le conflit insensé en une sorte de lutte intérieure, qui remet en cause son identité et son appartenance sociale. Tout ce qu’elle a pu connaître de « normal » jusqu’à présent a été détruit. Elle doit tout reconstruire pour pouvoir continuer à être vivante.

Avez-vous rencontré des challenges techniques sur cette création ?

Le difficulté principale est que tout se transforme tout le temps : les lieux, les personnages, les présences. Pour la scénographe Aurélie Borremans et la créatrice lumière Aurélie Perret, c’était un vrai défi. Et nous n’avons que trois comédiennes sur le plateau… Il a fallu inventer des dispositifs très légers et astucieux et des lumières subtiles pour que les figures apparaissent et disparaissent presque comme des visions. Ce qui semble simple à l’œil nu est souvent le fruit d’une recherche technique longue et minutieuse.

Et puis, comment suivre le parcours émotionnel sans montrer les émotions, mais seulement les images qui les engendrent ? C’est un vrai casse-tête. Parfois les images, théoriquement logiques, ne tiennent pas la route, justement parce qu’elles sont logiques. Ce n’est pas une difficulté au sens strict, mais plutôt un processus exigeant fait de détours, de doutes, de renoncements, et parfois de frustration. Dans une scène, j’ai changé de marionnettes quatre fois, pour finalement les remplacer par des vêtements vides. C’est tentant de garder les belles images pour impressionner le public, mais si ça le détourne du récit, cela devient un piège.

Quelle place prend le rêve, le subconscient, les espaces mentaux dans vos spectacles ?

Le rêve, l’inconscient, les espaces mentaux sont au cœur de notre recherche, parce qu’ils constituent en quelque sorte l’espace où nous habitons avec nos histoires. Les images y sont omniprésentes : elles traversent notre quotidien, nos rêves, nos associations d’idées, et parfois, elles influencent nos décisions, dirigent nos échappées pour rassurer ou réveiller des angoisses. Ce sont ces images-là que nous cherchons à rendre visibles.

Depuis notre premier spectacle, Tchaïka, nous explorions cette zone trouble entre réel et imaginaire, où l’événement scénique se déroule autant dans la pensée du personnage que dans sa réalité.

Dans Tchaïka, par exemple, tout se passe dans l’esprit d’une actrice âgée qui imagine revenir sur scène une dernière fois et se confronte à l’incohérence de l’espace dans lequel elle essaie de jouer.

Dans Une Traversée, c’est une enfant qui, face à l’horreur qu’elle a vécue, s’évade par la force de son jeu et de son imaginaire. Les deux cherchent à survivre ou à comprendre le monde qui a changé définitivement et de façon violente.

Avancer dans cette espace du rêve ou de l’inconscient, c’est s’aventurer dans quelque chose d’extrêmement intime et personnel. Partager cela entre nous, puis avec le public, est à la fois excitant et vertigineux : certaines images nous échappent, d’autres trouvent une résonance inattendue. Ça prend beaucoup du temps car nous ne sommes pas dans la réflexion rationnelle mais dans l’association, le dépassement, l’observation de ce qui nous traverse. Nous n’avons pas beaucoup de vocabulaire pour partager ces choses si vibrantes.

Et comment rendre commun quelque chose de profondément privé, tout en restant juste par rapport au récit que nous portons ?

La Cie Tchaïka a 2 têtes (toi-même et Tita Iacobelli). Comment se déroule le travail entre vous deux ?

On se complète depuis le début assez naturellement : je conçois l’espace visuel, les marionnettes, les matières et je dessine les personnages ; Tita travaille sur le jeu, la manipulation et la direction des comédiennes. L’écriture se fait toujours à deux têtes : nous choisissons ensemble les scènes, nous adaptons le texte pour le théâtre et nous cherchons la manière de traduire le sens en image.

Souvent, Tita approfondit ce que j’esquisse : elle donne de la matière et de la complexité. Elle est très douée pour détourner la logique par des propositions absurdes et apporter de l’humour même dans la détresse. On a pris l’habitude de se raconter plein d’histoires personnelles, et comme nous venons de cultures et de générations différentes, cela ouvre différents angles de regard sur l’état de cette enfant, son rapport au monde, à l’exil, à la peur et à la résilience.

Mais le plus important c’est que nous avons la chance d’être accompagnées par une équipe créative très douée, engagée, inventive et inépuisable ! Tout le monde apporte son vécu, ses émotions, ses voyages : cela crée une écriture faite de fragments partagés et de regards multiples.

1. Il y a plusieurs traductions françaises du titre du roman de Lewis Carroll, Through the Looking-Glass, and What Alice Found There, notamment De l’autre côté du miroir (1930) et La traversée du miroir (1931).